산재신청 승인 제각각...정부 "추후 산재 기준 마련할 것"

[서울=뉴스핌] 신수용 기자 = 폐암 진단을 받은 급식 노동자에 대한 산업재해가 인정된 지 4년 반이 지났지만 실상 명확한 산재 인정 기준이 없는 것으로 확인됐다. 매년 급식 노동자가 폐암으로 사망하고 있지만 이들 중 일부는 산재로 인정받지 못하고 세상을 떠났다.

12일 뉴스핌 취재를 종합하면 2021년부터 올해 6월까지 급식 노동자 총 213명이 폐암으로 산재를 정부에 신청했다. 이 중 35명은 산재로 인정받지 못했고, 이 중 4명은 사망했다.

폐암에 걸린 급식 노동자 가운데 약 6년 근무한 경우 산재로 인정받은 경우도 있지만, 산재로 인정받지 못한 이들 중에는 이 근무 기간을 넘는 노동자도 있다. 이에 시민단체와 노동자들 사이에선 정부의 산재 인정 기준이 모호하다는 지적이 이어진다.

◆ 24년간 급식실에서 일해도 산재 '불승인'...근로복지공단 등 상대로 소송해 이겨

급식 노동자는 급식 단골 메뉴인 튀김과 볶음, 구이 요리를 하면 조리 연기인 조리흄에 노출된다. 조리흄은 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 지정한 폐암을 일으키는 발암물질이다.

제주 지역 학교 급식실에서 24년 동안 근무하다 폐암에 걸린 한 영양사는 폐암에 걸려 산업재해를 신청을 했지만 근로복지공단에서 산업 재해로 인정하지 않았다. 이에 근로복지공단 등을 상대로 소송을 제기해 최근 승소했다. 폐암에 걸린 영양사가 산업재해를 인정받지 못 했다가 소송을 통해 처음으로 승소한 사례다.

이외에도 한 초등학교에서 조리 실무사로 근무한 A씨는 폐암으로 사망했지만 5년차인 급식실 근무 이력과 환기가 잘되는 지상에서 일한 점 등을 이유로 산재 인정을 받지 못했다.

B씨는 약 4년간 급식 업체 소속 조리원으로 근무하다 2023년 3월 폐암으로 사망했지만 산재로 인정받지 못했다. B씨의 건강 상태와 검진 결과 등을 고려했을 때 업무와 폐암의 인과관계가 낮고 근무 기간도 폐암으로 인정하기에 짧다는 게 근로복지공단 등의 의견이다.

정부는 폐암 진단을 받은 급식 노동자의 산재 인정 여부를 조리 업무 등으로만 한정해, 비슷한 업무를 해도 이를 산재로 보지 않기도 한다. C씨는 급식실에서 근무한 시기를 6개월로 산정했다. 정부는 폐암에 걸린 C씨의 산재를 불허했다. 조미료와 같은 식료품 제조 업체에서 일한 약 6년을 급식 외 업종에서 종사했다고 여겨서다.

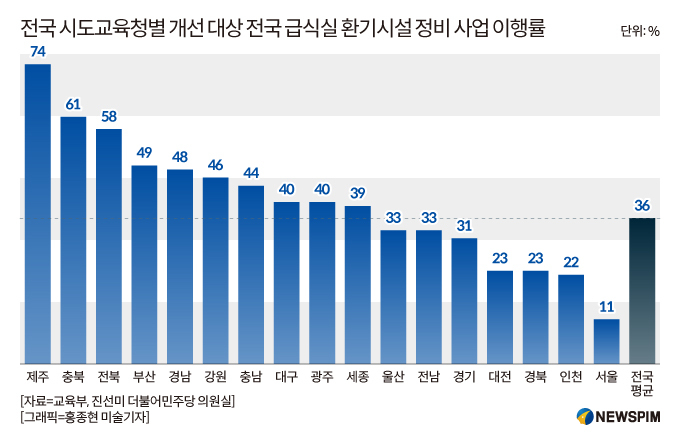

정경숙 학교급식실 폐암대책위원회 공동 위원장은 "식료품도 음식으로 보고 급식 노동자의 산재 인정 범위를 더 넓게 봐야한다"며 "정부의 기준은 튀기거나 굽는 빈도와 양 같은 실질적인 현장을 반영하지 못하고, 여전히 공식적인 정부의 산재 인정 기준이 마련되지 않고 있다. 급식 노동자들의 폐 건강과 직결된 환기 시설 교체도 10곳 중 3곳에 그치는 등 오히려 관련 예산을 크게 삭감하고 있다"고 비판했다.

◆ 정부 수 년간 원칙 못 세워…"판정위 최종 산재 기준 특정하기 어려워"

근로복지공단 관계자는 "전문가 논의를 거쳐 산재 기준을 세우거나 더 많은 데이터를 쌓아 추후 (기준을) 마련할 것"이라며 "공단은 근무 기간과 환경 등 1차 기초 조사를 하고, 업무상 질병 판정위원회(판정위)에서 식수 인원과 지상과 지하 여부와 같은 근무 환경 등을 놓고 논의를 통해 산재 여부를 최종 승인하고 있어 (기준을) 특정하기 어렵다"고 설명했다.

근로복지공단에 따르면, 산업재해보상보험법에 따라 판정위가 구성된다. 판정위는 전문의와 임상의 각각 1명, 직업환경의학과 전문의 2명, 산업위생 분야 전문가 2명, 법률 전문가 1명 등 총 7명으로 구성된다. 급식실 노동자 폐암과 관련된 판정위는 노동자 1명당 평균 23.6일을 심사한다.

김한올 전국교육공무직본부 정책기획국장은 "근로복지공단의 폐암 산재 인정 여부가 정부 내부 지침에 따라 결정되기에 그 기준을 알기 어렵다"며 "폐암으로 법원 판결을 받은 판례도 인정하지 않고 있다"고 지적했다. 근로복지공단은 행정 소송 등을 통한 법적 절차에는 응하고 있다는 입장이다.

급식 노동자가 폐암으로 매년 사망하고 있지만 지난 5년간 시·도 교육청 17개 중 급식실 노동자에 대한 제대로 된 특수 건강진단을 실시한 곳도 없다. 광주와 경기, 강원, 충북, 경북에서 소음에 대한 검사만 실시했다. 국회 교육위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원이 교육부와 전국 시·도 교육청에서 제출받은 자료를 분석한 결과다.

폐암 외에도 급식실에서 발생하는 산재도 늘고 있다. 서울에서 2020년에 41건에 그쳤던 산재 건수가 지난해 145건을 기록했다. 다른 16개 시도에서도 5년 새 증가했다. 충남교육청이 최근 5년간 483건으로 가장 높았다. 이어 경북교육청 468건이고, 경남교육청 422건 등이다.

진 의원은 "학교 급식실 노동자의 산재 문제는 지속적으로 제기돼 온 구조적 과제"라며 "급식실 노동자의 안전과 건강은 아이들에게 제공되는 식사와 연관돼 있기에 교육당국은 환기 시설 개선 사업을 책임지고 이행해 급식 노동자들이 건강하고 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

교육부 관계자는 "방학 때만 공사를 할 수 있는데 기존의 정부의 급식실 환기 시설 개선사업 지침이 현장과 달라 2023년에 관련해 개정안을 낸 이후 방학이 3번밖에 없어 물리적 시간이 부족했다"고 말했다.

aaa22@newspim.com