고객 리워드·멤버십 인증 등 실생활 중심으로 전환

'투자→기술 활용' 전환 뚜렷…디지털자산 제도권 진입 앞두고 기반 다지기

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =침체기에 빠졌던 NFT(대체불가능토큰)가 최근 은행권에서 다시 주목받고 있다. 스테이블코인 등 디지털 자산의 제도권 편입 움직임이 본격화되자 시중은행들이 NFT를 비롯한 기술 실증·활용 작업에 속속 착수하고 있다. 코로나19 팬데믹 당시 일찌감치 NFT사업에 뛰어들었다 수익성 하락으로 줄줄이 철수한 산업계와는 다른 분위기다.

◆ "투자 아닌 기술 중심"…은행권, NFT 재활용 본격화

21일 금융권에 따르면 주요 시중은행들이 올해 들어 NFT 관련 프로젝트를 잇달아 추진하고 있다. IBK기업은행은 지난달 'NFT 지갑 서비스' 시범 운영에 들어갔다. NFT 지갑은 고유성과 소유권을 증명할 수 있는 디지털자산인 NFT를 보관할 수 있는 블록체인 기반 지갑 서비스다.

이번 기업은행이 선보인 NFT지갑 서비스는 19세 이상 고객을 대상으로 IBK카드앱에서 가입이 가능하다. 자사가 주최하는 입크페스티벌 티켓 응모자를 대상으로 NFT형태의 티켓을 발행하고 신규 지갑 개설 고객에 가입 기념 NFT를 전달하는 등 고객 리워드 및 이벤트 형식으로 NFT 서비스를 활용한다.

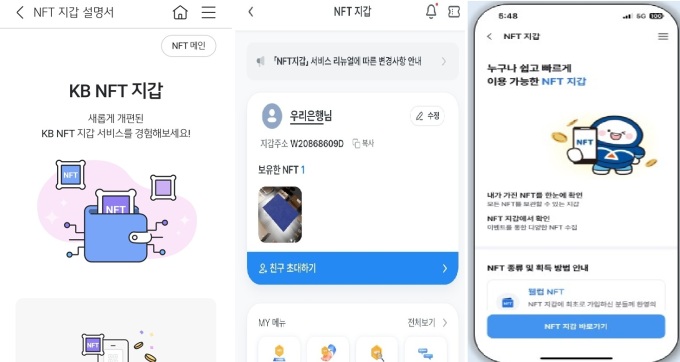

KB국민은행도 지난 8월 NFT 지갑 서비스를 'KB NFT 지갑'으로 재단장했다. 이번 개편을 통해 텍스트, 오디오, 동영상 등 다양한 형태 콘텐츠뿐 아니라 개인 간 계약, NFT 주고받기, NFT 티켓 등 실생활에 밀접한 디지털 자산 생활형 기능 제공 서비스로 전환한 것이다. KB국민은행은 NFT 기반 기술을 통해 모바일 티켓, 멤버십, 계약서 등 생활 속 증명 수단을 간편하게 관리할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

우리은행도 올해 2월 NFT지갑 서비스를 리뉴얼 오픈했다. 해당 서비스로 고객은 자신의 이미지, 영상 등 디지털 콘텐츠를 NFT로 발행할 수 있으며 특정 NFT는 합성 기능으로 새로운 NFT를 만들거나 변환할 수 있다. 또 고객끼리 서로 소통할 수 있도록 NFT 지갑 내 커뮤니티 기능도 추가하는 등 활용성을 높였다.

◆ 산업계는 속속 철수...디지털자산 법제화 앞두고 활용도 실증

NFT는 실물 대신 고유한 데이터를 가진 디지털자산으로 일종의 '수집품'이다. 생활 속 증명 수단을 보관할 수 있으며 자산의 희소가치가 높아질수록 값어치가 매겨진다. 실제 2021년 수백억원을 호가하는 NFT가 등장하면서 사업성이 높게 평가되기도 했다.

그런데 코로나19 시기인 2021년 이후 일찌감치 NFT마켓 등 관련 서비스를 선보였던 네이버, 카카오, KT 등 ICT 기업들은 지난해 NFT사업을 줄줄이 철수하고 있는 상황이다. 같은 시기 롯데홈쇼핑, 현대백화점, 신세계 등 유통업체도 NFT 플랫폼을 종료하거나 축소했다. 엔데믹 전환 이후 디지털 자산보다는 명품 등 실물자산에 대한 소비 수요가 늘면서 수익성이 저조한 것이 요인이다.

NFT에 대한 최근 은행권의 분위기가 산업계와는 확연히 다른 셈이다. 은행권에서는 NFT를 투기적 자산이 아닌, 디지털 자산의 신뢰와 인증을 보완하는 기술 수단으로 보고 있다. 국내에서 블록체인 인프라가 안정화되면, 고객 신뢰 프로그램이나 디지털 자산 관리 서비스로 NFT가 확산될 것이라는 관측이다.

특히 스테이블코인, 토큰증권(STO), NFT 등 디지털 자산의 제도권 편입 움직임이 본격화된 만큼 NFT를 디지털 자산 생태계 조성의 첫 단계로 모색하고 있다. 자체 발행한 NFT의 경우 스테이블코인, 토큰증권과 달리 법적 제재없이 은행 어플리케이션 내에서 활용도를 실험해볼 수 있기 때문이다.

은행권 한 관계자는 "투자 가치가 있는 NFT가 아닌 자체 행사 초청권, 고객 리워드를 지급하고 보관하는 용도로 NFT 지갑을 활용한다"며 "디지털자산이 확대되는 국면에서 관련 역량을 확충하고 고객들에게도 콘텐츠 소유권에 대한 개념을 알리고자 하는 취지"라고 말했다.

romeok@newspim.com