[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = "분사·살포 금지하면 방역이 되겠나요. 뿌리던걸 닦으라고 하니까 지자체 보건소장들이 어쩔꺼냐고 묻는 방역업체 사람들 질문에 대답을 못한다."

"특히 '표면소독'을 기준으로 한다면 아무도 (방역을)못할꺼다. 최소한 (방역법 개정 고시를 한) 공무원들이 직접 현장에 와봐야 한다. 현장도 모르면서 어떻게 법을 다루나. 그러니 이런 말도 안되는 소리를 하지 이게 제정신인거냐."

환경부가 방역 현장을 고려하지 않고 일방적인 '분사금지'와 '표면소독'을 강제하며 처벌 기준을 개정 고시하자 소독업체 반발이 만만치 않다.

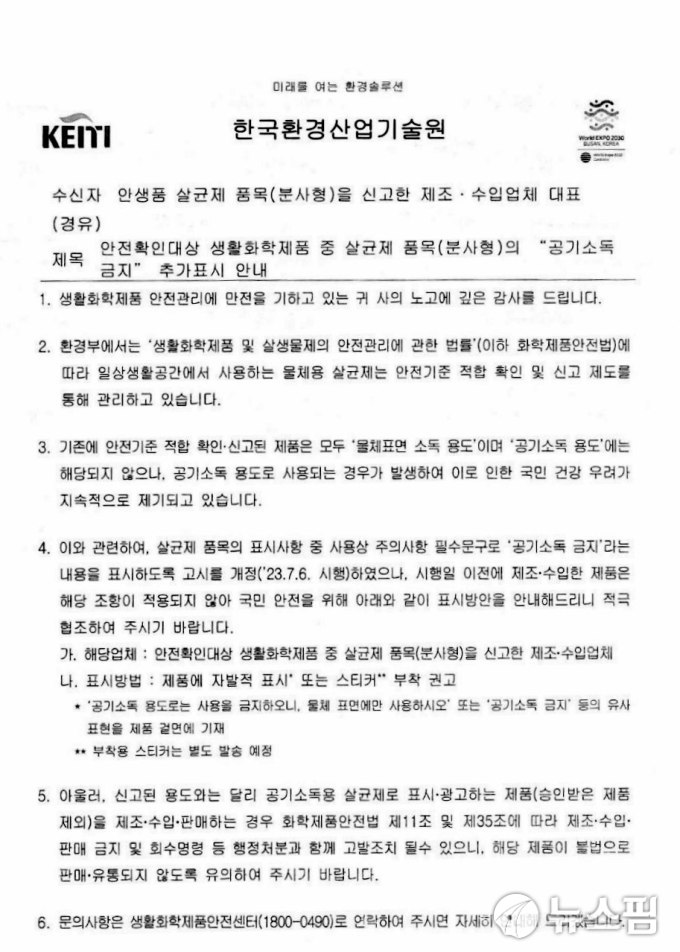

24일 환경부 한국환경산업기술원에 따르면 안전기준 적합 환인·신고된 제품은 모두 '물체표면 소독 용도'이며 '공기소독 용도'에는 해당되지 않으나, 공기소독 용도로 사용되는 경우가 빈번히 발생하여 이로 인해 국민 건강 우려된다며 밝히고 있다.

이에 살균제 품목의 표시사항 중 사용상 주의사항 필수문구로 '공기소독 금지'라는 내용을 표시하도록 고시를 개정(23.07.06.시행) 했고 시행일 이전에 제조·수입한 제품까지도 해당 조항이 적용되지 않아 별도 표시방안으로 스티커 부착 등과 함께 자발적 표기를 권고했다.

아울러 신고된 용도 외에도 공기소독용 살균제로 표시·광고하는 제품(승인받은 제품 제외)을 제조·수입·판매하는 경우 화학제품안전법 제11조 및 제35조에 따라 '판매금지 및 회수명령' 등 행정처분과 함께 고발조치될 수 있다고 밝혔다.

그러자 전국 방역업체 반응들이 예사롭지 않다. 비용과 방역 인원에 대한 문제는 정부가 해결해준다 하더라도 사실상 공공방역도 밀폐된 다중이용시설에 대한 방역이 현실적으로 불가하다는게 그 이유다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 발생 당시부터 언론은 꾸준히 살균소독제의 '독성물질'에 대한 위험성을 제기해왔다. 또 매번 '분사' 자체의 문제가 아닌 '독성물질' 분사가 인체에 치명적인 위험을 초래할 수 있다며 그 근본적인 해결책이 시급하다고 강조했다.

하지만 코로나바이러스가 잠잠해진 3년이 지난 현재에 와서 환경부는 '독성물질'의 근본적 문제는 그대로 두고 '분사금지' 개정을 내놓자 방역업체들이 환경부를 비난하고 나섰다. 왜냐하면 개정 고시된 '분사금지'로는 방역업체가 사실상 방역활동을 못해 자칫 방역 공백까지 발생할 수 있기 때문이다.

이렇게 되면 소독제의 사용방법(용법)에 '분사금지'가 포함될 수 있으며 감염병예방법에서는 소독제의 용법, 용량에 따라 사용해야 하는 내용에 분사금지까지 포함하게 된다. 이 문제는 고스란히 소급돼 그동안의 방역이 모두 현장의 문제처럼 비춰진다는 우려와 함께 동시에 그 부담을 환경부가 모두 업체에게 떠밀고 있다는 우려다.

사실 분사로만 사용하게 될 경우, 방역업체는 용법을 준수하지 않는 것으로 처벌이 될 수 있고 분무형으로 신고한 제조업체는 '분사금지'를 표시하지 않는 것으로 처벌이 될 수 있다. 따라서 이번 개정 고시에 대해 한 방역업체는 "현실에서는 불가한 정책에다 모두 소급해 방역업체가 독박을 쓰는 꼴이다"라고 지적했다.

방역업체 한 관계자 A(48) 씨는 "독성물질의 사용이 계속될 수 있도록 (환경부와 국립환경과학원에) 면죄부를 쥐어 주게 된다"면서 "독성물질로 하는 표면소독 역시 독성이 있다. 어떻게 뿌리면 독성이 있고 닦으면(표면소독) 독성이 없을 수 있나"라며 불만을 토로했다.

또다른 방역업자 관계자 B(52) 씨도 "WHO는 독성물질의 표면소독시에도 PPE 착용을 권고한 것이다"라며 "이런 점에서 이번 개정 고시는 방역소독에서 가장 중요한 다중이용시설의 방역이 불가하다는 것과 또 그로인해 방역예방법에 따라 매일같이 실시해야 하는 요양원, 병원 등의 특수시설들에 대해서는 공백이 불투명하다"고 꼬집었다.

많은 인명피해가 발생한 가습기살균제 사고를 겪으면서 우리 사회가 화학제품 전반에 대한 거부감과 공포증을 가지고 있지만 정부의 이같은 안일한 태도로 인해 이에 대한 국민들의 막연한 불안감만 높아지고 있다는 것이다.

이로 인해 유해생물을 제거하거나 무해화하는 등의 기능을 가진 살균제, 살충제 등 살생물제에 대한 관리 필요성이 높아지고 있지만 아직도 공무원들의 현장 모르는 탁상 행정에 화학제품에 대한 공포감은 여전히 남아있다.

'가습기살균제 사태'로 인해 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률(이하 '화학제품안전법')은 2018년 3월 20일 제정되어 2019년 1월 1일부터 식약처에서 환경부로 문제의 5대 독성물질이 이관되며 시행하고 있다.

그러나 환경부는 WHO에서 '다중이용시설에서의 감염병예방용 살균소독제'로 4급암모늄, 염소화합물, 페놀화합물, 알코올, 과산화물 등의 살생물물질의 사용을 공인했다고 주장하고 있지만 뉴스핌은 지난 2년 동안 기획취재를 통해 일부 오역을 확인했고 화학물질 카르텔 의혹을 짚었다.

오히려 환경부가 제시한 근거자료인 'WHO 코로나19 사용가능 소독제 및 다중이용시설 사용 근거' 등에서는 의료 및 비의료 환경에서 COVID-19 등의 전염을 방지하기 위해서 '표면소독'을 강조하지만 이는 철저한 개인보호장비(PPE)를 착용할 수 있을 때다.

특히 중장비 장갑, 의료용 마스크, 눈 보호 기구, 부츠나 밀폐된 작업화 등의 철저한 개인보호장구(PPE)를 착용해야 한다는 것을 강조하고 있다. 따라서 환경부의 주장대로 '다중이용시설'에서 공공방역용으로 5대 독성 물질로 제조된 소독제를 사용할 수 있다거나 이를 분무 내지 분사의 방식으로 사용 할 수 있다는 근거는 없는 것으로 확인했다.

또한 환경부가 거듭 강조하는 해외 사례에서 미국, 영국, 독일, 프랑스, 호주, 뉴질랜드, 일본 등에서 호흡 독성 시험을 면제하고 있다는 것은 전혀 확인되지 않는 내용이다. 이는 지난 환경노동위원회 취재 당시 국립환경과학원이 그 근거로 제시했던 과거 30~40년 전 자료일 것으로 추정될 뿐이다.

오히려 OECD 해당 국가에서는 치명적인 독성물질에 대한 용도, 사용법, 유효농도를 반드시 준수해야 한다는 가이드를 명확히 정하고 있다.

특히 5대 독성물질과 같은 맹독성 화학물질의 경우는 사용해서는 안 되는 독성물질이므로 이를 불가피하게 사용하는 경우, 안전장비를 필히 갖출것을 강조하고 있고 비접촉과 비흡입을 유지해야 한다고 강조하고 있다.

즉, 그동안 횐경부의 주장은 WHO에서 공인된 바 없으며 OECD 2개국 이상 국가에서 분사되어 사용되고 있다는 경우는 아무런 증거가 없는 꼴이다.

seraro@newspim.com