2023년 특허청 통계를 보면 매출규모가 작더라도 전체 피해 브랜드 중 중소 브랜드(82%)가 중견 브랜드(9.4%)와 대형 브랜드(8%)에 비해 피해 건수가 더 많았다.

특히 도용 상표의 피해를 입은 산업들 중, 화장품 산업은 해외 상표 무단 선점에 의한 피해가 가장 컸다.(약 20%) 그만큼 상표는 광고와 무관하지 않다.

오늘날 과학기술 기반 창업은 기술력만큼이나 브랜드 신뢰가 기업의 생존을 좌우한다. 연구실에서 출발한 기술이 시장으로 이전되는 과정에서, 상표권은 기술의 상징이자 투자 유치의 핵심 자산으로 작용한다.

그러나 기술창업이 연구자·학교·투자자·후속 법인 간 복잡한 지분 구조를 가지는 경우, 상표권의 귀속과 사용 과정에서 출처 혼동과 '부정사용' 문제가 빈번하게 발생한다.

과학자 창업주는 기술개발자이면서도 동시에 브랜드의 첫 번째 관리자이다. 상표의 이전, 공동 사용, 라이선스 부여 단계에서의 감독의무와 '상당한 주의'의무는 단순한 법적 형식이 아니라 기업가정신을 지키는 신뢰의 기초이다.

연구자 창업의 경우, 기술이전 후에도 대학이나 연구기관이 기존 브랜드를 계속 사용하는 경우가 많다. 예컨대 'Lab X'라는 이름으로 논문과 특허를 축적한 연구실이, 이후 'Lab X Bio Co., Ltd.'로 분사창업을 하더라도 소비자는 두 브랜드를 동일하게 인식할 가능성이 높다.

|

이때 출처 혼동 방지 조치 없이 공동 사용이 이루어지면 '부정사용' 논란이 발생할 수 있다.

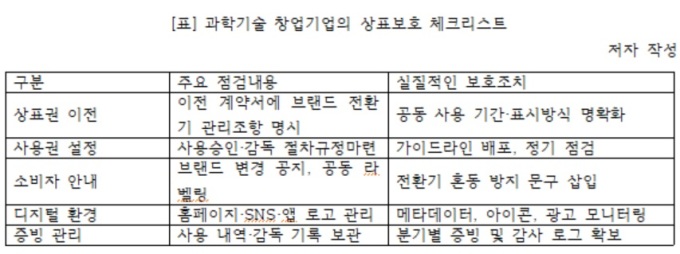

이를 예방하기 위해서는 다음과 같은 전환기 관리방안이 필요하다. 먼저 브랜드 공동사용 시 소비자 안내문구 또는 공동 라벨링을 허용하는 것이다. 다음으로 전환 후 일정 기간 내에 브랜드 일원화 계획을 수립하는 것이다.

이를 위해서는 상표 사용 가이드라인 및 캐릭터·로고 사용 기준이 법적으로 명문화되는 작업도 필요하다. 특히 사용권자에 대한 정기 모니터링 및 시정절차 마련에 있어 정부도 창업주와 중소 브랜드를 위한 노력을 함께 하여야 한다.

대법원(2017후2178 판결)은 상표권자가 사용권자에 대해 충분한 감독을 하지 않으면 등록취소사유가 성립할 수 있고 이 때 상표권자의 의무는 단순한 소극적 주의가 아니라 적극적인 모니터링과 시정조치 의무를 의미하므로 과학기술 스타트업이 기술이전, 분사창업, M&A 등으로 브랜드를 이전하거나 분할할 때 반드시 고려해야 할 기준을 제시하였으나 구체적인 내용을 밝힌 것은 아니었다. 과학자 창업주가 가져야 하는 주의의무는 민법상 단순한 주의의무를 넘어선다고 보아야 하며 과학자 창업주는 브랜드 이전이나 공동 사용 시 전환기 관리체계를 갖추어야 한다.

첫째, 공동 사용 기간과 표시 방식을 명확히 규정한 계약을 체결하고, 소비자에게 브랜드 변경 사실을 안내해야 한다.둘째, 사용권자에게 상표 사용 가이드라인을 제공하고, 분기별 점검 및 시정기록을 남겨야 한다.셋째, 디지털 환경에서의 브랜드 사용(홈페이지, SNS, 앱스토어 로고 등)을 지속적으로 모니터링해야 한다.이러한 관리체계는 법적 방어를 넘어, 브랜드 신뢰를 유지하는 기업가의 책임이다.정책적으로도 상표 이전과 관련한 공동 사용 유예제도나 표준 체크리스트가 마련될 필요가 있다.

과학자 창업주는 기술이전이나 M&A 과정에서 상표 관리가 소홀하면, 기술가치보다 브랜드 리스크가 먼저 기업의 신뢰를 흔들 수 있음을 잊지 말아야 한다.미국과 유럽은 이미 사용권자의 품질관리 의무를 엄격히 요구하고, 이를 소홀히 하면 상표권이 실효(abandonment)될 수 있다고 본다.

과학자 창업은 기술에서 시작하지만, 신뢰와 정체성은 브랜드에서 완성된다. 창업자들은 기술이전·M&A·분사 과정에서 자신이 쌓아올린 기술적 노하우만큼 브랜드에 대한 관리는 소홀할 가능성이 높다. 그러다보면 기술과 브랜드 노출과정중 상표권 이전 이후의 혼동 위험과 창업자에게 꼭 필요한 경영의무인 브랜드 경영을 소홀할 수 있다.

기술이전·M&A·분사 과정에서 브랜드 전환의 법적·실무적 관리체계를 구축하는 것은, 과학자 창업주가 자신의 연구와 기업을 동시에 보호하는 가장 현명한 전략이다. 상표권자는 단순한 명의자가 아니라, 브랜드의 품질과 정체성을 지키는 '관리자'로서 과학자 창업주에게 상표는 기술의 또 다른 얼굴이다.

연구의 진정성을 브랜드로 이어가기 위해서는, 상표 이전과 사용의 전 과정을 투명하게 관리하는 '상당한 주의'가 필요하다. 기술이 기업의 뼈대라면, 브랜드는 그 기업의 얼굴이다. 과학자 창업이 진정한 성공으로 나아가기 위해서는, 기술 못지않게 브랜드도 연구의 일부로 다루어야 한다.

※ 박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법 등 지식재산과 산업 보안, 방위기술 전략 등의 이슈를 다뤄왔으며 스포츠 엔터테인먼트법을 전문 연구하는 한국스포츠엔터테인먼트법학회 연구이사로 활동하고 있다.