[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = '청천벽력' 같은 일이었다. 수년간 이재명 대통령의 가장 큰 '사법리스크'로 지목된 '대장동 개발 비리 특혜 사건' 주요 피고인들의 1심 판결에 대해 검찰이 항소하지 않은 것이다.

관심은 당연히 이 대통령의 최측근인 정성호 법무부 장관으로 쏠렸다. 그리고 정 장관은 외압 논란 등을 해명하는 과정에서 몰수나 추징은 피해자가 없는 경우에 국가가 대신하는 것이며, 피해자인 성남도시개발공사가 민사소송을 통해 받으면 된다고 주장했다.

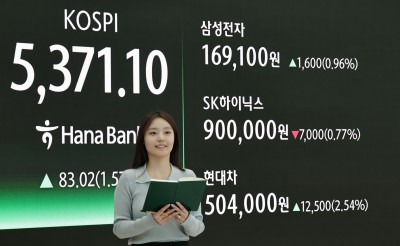

검찰은 피고인들의 부당이득을 7886억원으로 봤다. 하지만 1심에서 추징이 인정된 금액은 단 473억3200만원이다.

일국의 법무부 장관이 검찰의 판단과 달리 약 6%만 추징한 법원 판단에 아쉬움을 표하거나 적극적인 항소로 범죄수익 환수를 독려하는 것이 아니라, 오히려 박수치고 '잘 된 판결'이라고 말한 것은 정말 아이러니하다.

게다가 통상 민사재판이 형사재판을 토대로 이뤄지는 것을 고려하면 정 장관의 말이 현실적인지도 의문이다.

정부·여당은 이번 항소포기로 검찰의 무분별한 항소를 막았다고 말한다.

검찰 판단은 차치하고 대장동 사건에서 법원이 추징보전한 금액이 약 2000억원이다. 그런데 473억원만 추징을 받아냈다면 이건 오히려 공판검사를 질타하거나 담당검사 교체를 고려하는 것이 더 합리적이지 않은가. 항소를 포기했다고 칭찬하는 현 상황이 맞는가.

무엇보다 우리나라는 이런 식으로 항소제한 기준을 정하기 어려운 재판과 법원 구조로 돼 있다.

우리나라 항소심은 속심을 기반으로 해 사실상 1·2심을 '통틀어서' 증거조사와 사실인정이 이뤄진다. 그래서 보통 항소심을 맡는 고등법원에 1심 판사보다 경력이 오랜 판사를 배치하는 것이다.

그런데 무슨 기준을 세워 항소 여부를 판단하면, 저연차 판사에 의한 선고가 주를 이루게 된다.

민사사건에서 변호인처럼 형사사건에선 검사가 피해자의 권리를 대신한다. 정부·여당은 그동안 검찰의 무분별한 항소를 제한하는 것이라고 포장하고 있지만, 항소제한은 실제론 피해자의 구제받을 권리를 제한하는 것이다.

앞서 이야기한 재판과 법원의 구조는 수십 년간 지속돼 온 체계다. 이를 바꾸려면 상당한 시간을 갖고 논의하는 것이 당연하다. 단순히 대통령이 한마디 했다고, '자 이제부터 이렇게 합시다'라고 할 수 있는 것이 아니란 말이다.

정부가 진정으로 항소제한이 필요하다고 생각했다면 1심에 경력 있는 판사를 배치하는 등 법원 구조를 바꾸는 논의, 아니면 못해도 검찰이 항소 여부를 판단함에 있어 피해자의 의사를 어떻게 반영할지 고민했어야 한다.

하지만 사법개혁을 해야 한다는 정부·여당은 이전까지 한 번도 언급하지 않았던 대법관 증원이 마치 지상과제인 것처럼 주장하고, '법 왜곡죄' 통과를 빌미로 법관 협박도 서슴지 않고 있다.

진짜 개혁 의지가 있긴 한 것인가. 진짜 개혁 의지가 있다면 본인들 정치 목적을 달성하기 위한 '국민팔이'는 그만하고 현장의 이야기를 듣고 제대로 된 개혁을 추진하기 바란다.

hyun9@newspim.com