깐부회동, 그리고 AI 시대의 인간교육

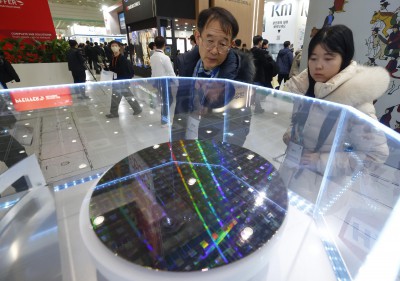

서울 강남의 한 작은 치킨집에서 세 명의 핫한 인물이 마주 앉았다. 치킨집의 이름을 빌려 임명 깐부회동으로 불린 이 모임에 참석한 엔비디아의 젠슨 황(Jensen Huang), 삼성의 이재용, 현대자동차의 정의선. 세 사람이 치킨집에서 러브샷을 연출하고, 마이크를 잡고 모인 청중을 위해 즉석 연설을 하는 모습은 마치 세계적 아티스트가 내한공연 전 팬미팅 때 보여주는 퍼포먼스를 연상하게 한다. 표면적으로는 반도체와 자율주행, 인공지능 협력을 상징적으로 보여주는 자리였지만, 그 회동이 던지는 함의는 산업을 넘어 문명의 방향과 관련되어 있다. 이제 인공지능은 생산의 효율성을 높이는 도구를 넘어, 인간의 사고 체계 자체를 재편하고 있기 때문이다. 기술은 더 이상 인간의 손끝을 돕는 보조 수단이 아니라, 인간의 판단과 감정의 영역까지 모사하기 시작했다. 이 변화의 본질은 기술 혁신이 아니라 지성의 구조가 재편되는 과정, 즉 인간이 배우고 생각하는 방식 자체가 변하고 있다는 점에 있다.

새로운 세대, 다른 성장 환경

오늘날 성장하는 세대는 인간 역사상 처음으로 AI와 함께 유년기를 보내는 세대이다. 그들은 태어나자마자 스크린을 통해 세상을 인식하고, 손끝의 터치로 정보를 탐색하며, 유튜브의 자동 재생을 통해 지식을 소비한다. 스마트폰은 그들의 사전이자 교과서이며, 때로는 친구와 교사의 역할까지 대체한다. 학교는 태블릿으로 수업을 진행하고, 교실의 토론보다 검색이 빠르고 정확하다는 확신이 아이들의 학습 습관이 되었다. 우리나라의 디지털 교육이 세계에서 가장 혁신적으로 시행되고 있다고 자타가 공인하고 있다. 이런 변화는 정보 접근의 획기적 편의성과 속도라는 장점도 가져다 주었지만, 동시에 집중력의 단축과 사고의 단편화라는 부작용을 낳는다. 지식은 즉시 찾아낼 수 있지만, 이해의 깊이는 점점 얕아지고, 토론은 사라지고, 공감의 언어는 감정이모콘으로 대체되고 있다.

이러한 디지털 성장 환경은 교육에 전혀 새로운 과제를 던진다. 정보를 습득하는 능력보다 정보를 선별하고 판단하는 능력, 기술을 사용하는 능력보다 기술을 넘어 사유하는 능력, 즉 비판적이고 자율적인 인간으로 성장하기 위한 기초 교육의 회복이 절실해진 것이다.

고대의 교훈, 트리비움과 쿼드리비움의 재발견

AI 시대의 교육은 새로운 AI기술 교과를 추가하는 문제가 아니라, 교육의 본질과 기초를 어떻게 회복할 것인가의 문제로 귀결된다. 그 점에서 인류 교육사에서 가장 오래된 교양의 틀, 즉 트리비움(Trivium) 과 쿼드리비움(Quadrivium) 은 여전히 유효한 시사점을 제공한다.

그리이스 아테네에서 트리비움은 문법(Grammar), 논리(Logic), 수사학(Rhetoric)으로 구성되어 있었으며, 언어를 통해 세계를 인식하고 사고를 정제하는 방법을 가르쳤다. 문법은 정확한 언어의 구조를 이해함으로써 사고의 질서를 세우는 학문이었고, 논리는 참과 거짓을 구분하는 판단의 기술이었으며, 수사학은 타인을 설득하고 공동체 속에서 의미를 나누는 윤리적 표현의 학문이었다. 쿼드리비움은 산술(Arithmetic), 기하학(Geometry), 음악(Music), 천문학(Astronomy)으로 이루어졌다. 이는 세계를 수와 비례, 공간과 조화의 질서 속에서 이해하는 훈련이었다. 산술은 사물의 본질적 질서를, 기하는 공간의 구조를, 음악은 감정의 질서를, 천문학은 우주적 조화와 인간의 위치를 가르쳤다.

플라톤의 『국가(Politeia)』 제7권은 인류 교육사에서 가장 깊은 교육 철학의 원형을 제시한 장이다. 그 유명한 '동굴의 비유' 에서 플라톤은 인간이 어둠 속에서 그림자만을 실재로 착각하며 살아가는 존재임을 보여준다. 그가 말한 교육의 목적은 단순히 지식을 주입하거나 외적 기술을 익히게 하는 것이 아니라, 인간의 영혼이 무지의 동굴에서 벗어나 진리의 세계로 '전환'하는 과정 그 자체였다. 플라톤에게 참된 배움은 감각에서 이성으로, 경험에서 형상(forma 때로는 species)으로, 의견(doxa)에서 지식(epistēmē)으로 이동하는 정신적 여정이었다. 이 여정의 마지막 단계가 바로 철학왕의 교육과정이다. 그는 철학자가 단순히 많은 지식을 가진 사람이 아니라, 사유의 질서와 영혼의 조화를 익힌 사람이어야 한다고 보았다.

그 과정에서 플라톤은 네 가지 학문, 즉 수학, 기하학, 음악, 천문학을 배움의 중심에 놓았다. 그 이유는 명확하다. 수학은 변하지 않는 진리를 인식하는 훈련이며, 기하는 감각의 세계를 질서 속에서 보는 법을 가르치고, 음악은 수와 비례를 통해 영혼의 조화를 익히게 하며, 천문학은 우주의 질서 속에서 인간의 이성을 자각하게 만든다. 플라톤에게 이 학문들은 실용 기술이 아니라, 이성이 진리의 질서를 닮아가는 정신의 훈련이었다. 그의 이상국가에서 철학왕은 이 네 학문을 거쳐 변증법(dialectikē)의 단계에 도달한다. 거기서 비로소 그는 진리의 원형, 즉 선(agathon)을 인식한다. 플라톤에게 교육은 결국 지식의 전달이 아니라 존재의 변모이며, '앎'이란 곧 '자신을 새롭게 아는 일'이었다.

중세의 표준이 된 7자유예술

8세기 후반, 카롤루스 대제(Charlemagne)는 교회의 힘을 빌려 유럽의 문명을 통합하려 했다. 그의 교육개혁을 실무적으로 이끈 인물은 알퀸 요크(Alcuin of York, ca. 735–804)였다. 그는 영국 노섬브리아 출신의 신학자이자 교육가로 781년경 카롤루스의 초청으로 궁정학교(Schola Palatina)의 교장이 되어 문자교육, 문법, 신학, 라틴어 표준화 등의 교육개혁을 총괄했다. 알퀸은 당시 궁정학교와 수도원학교(Monastic School)의 교육과정을 7자유예술(Septem Artes Liberales)로 표준화 했다. 이 체계는 이후 1000년 동안 유럽 지성사에 큰 영향을 미쳤다. 트리비움이 언어적 사유의 기반을, 쿼드리비움이 수학과 과학적 이해의 틀을 제공하면서, 교양(liberal arts)은 단순한 지식의 습득이 아니라 인간을 자유롭게 만드는 학문이라는 의미를 얻었다.

후대에 이를 체계화 사람은 한 수도사였다. 12세기 파리의 수도원에서 활동한 위그 드 생 빅토르(Hugues de Saint-Victor, ca. 1096–1141)는 플라톤적 전통을 기독교적 세계관 속에 새롭게 통합시키고자 했다. 그의 저서 『디다스칼리콘(Didascalicon de Studio Legendī, c. 1125)』은 중세 교육사에서 "학문의 질서(ordo disciplinarum)"를 가장 체계적으로 정리한 저작으로 평가된다. 위그는 학문을 세 부류로 나눈다. 첫째, 언어의 학문(artes sermonicales), 즉 문법, 논리, 수사학으로 구성되는 이 기초학문은 언어를 통해 사고를 정돈하고, 진리를 왜곡하지 않는 법을 배우게 한다. 둘째, 이성의 학문(artes reales), 즉 산술, 기하, 음악, 천문학은 수와 비례 속에서 신적 질서를 이해하게 한다. 셋째, 신학과 철학은 그 학문들의 결실로서, 인간이 세계의 구조를 넘어 존재의 근원, 즉 신(Deus)의 질서를 깨닫게 한다. 위그의 『디다스칼리콘』은 훗날 파리 대학교(Université de Paris, 12세기 중반) 와 옥스퍼드, 볼로냐 등의 예술학부(curriculum of the liberal arts) 편성에 직접적인 이론적 근거가 되었다.

그에게 교육은 단순히 지식을 더하는 과정이 아니라, 인간이 혼돈 속에서 질서를 배우고, 자기 영혼의 조화를 회복하는 행위였다. 이 점에서 그는 플라톤과 같은 통찰을 공유하고 있다. 지식의 목적은 유용성이 아니라 영혼의 수양이며, 배움의 완성은 정보의 축적이 아니라 사유의 질서 정립이라 본 것이다. 이 두 사유의 축을 연결하면, 플라톤의 철학자 왕이 '진리의 형상'을 향해 나아가는 과정과, 수도사인 휴가 '신의 질서'를 탐구하는 과정은 결국 같은 인간학적 전제 위에 서 있다. 인간은 단순히 정보를 처리하는 존재가 아니라, 혼돈 속에서 질서를 배우고, 그 질서를 스스로 내면화하는 존재라는 것이다.

이 관점은 AI 시대에도 여전히 유효하다. 오늘의 학생이 배우는 인공지능, 데이터, 알고리즘 역시 그 자체로 목적이 아니라 질서를 이해하고 판단의 구조를 익히는 수단이어야 한다. 플라톤이 말한 '선(agathon)'과 위그가 말한 '질서(ordo)'는 결국 같은 메시지를 담고 있다. "교육은 세계를 정복하는 기술이 아니라, 세계를 이해하고 스스로를 다스리는 지혜를 배우는 일"이라는 것이다.

훔볼트의 교양(Bildung), 칸트의 이성이 대학 안으로

이 고대의 사유 전통은 19세기 초 프로이센의 개혁가이자 교육자였던 빌헬름 폰 훔볼트(Wilhelm von Humboldt, 1767–1835) 에 의해 근대 대학제도로 계승된다. 그는 나폴레옹의 침공으로 무너진 프로이센을 재건하는 길을 군사력이나 행정이 아니라 교육의 개혁에서 찾았다. 그가 설립한 베를린대학(오늘의 훔볼트대학교, Humboldt-Universität zu Berlin, 1810)은 근대 대학의 원형이 되었으며, 그 핵심 이념이 바로 교양(Bildung) 이었다. Bildung은 단순한 지식 축적이 아니라, 인간이 이성과 자유를 통해 자신을 형성(Formung)하고 세계를 이해하는 과정을 뜻한다. 이 사상은 임마누엘 칸트(Immanuel Kant, 1724–1804) 의 실천철학과 깊이 연결되어 있다. 칸트가 『교육론(Über Pädagogik, 1803)』과 『실천이성비판(Kritik der praktischen Vernunft, 1788)』에서 말한 "인간은 오직 교육에 의해서만 인간이 된다"는 명제는, 훔볼트의 대학 이념 속에서 지식과 도덕, 자유와 교양의 통합으로 구체화되었다.

그에게 대학은 국가나 산업의 도구가 아니라, 인간이 스스로의 이성을 확장하고 내면의 자유를 실현하는 정신의 산실이었다. 트리비움과 쿼드리비움이 고대의 자유교육을 구성했다면, 훔볼트는 그것을 근대적 교양교육으로 다시 묶어 "인문학(humaniora)"의 근본 틀로 세웠다. 그의 말대로 "지식의 목적은 유용성이 아니라 인간의 완성"이었다.

*필자 최연혁 교수는 = 스웨덴 예테보리대의 정부의 질 연구소에서 부패 해소를 위한 정부의 역할에 관한 연구를 진행했다. 스톡홀름 싱크탱크인 스칸디나비아 정책연구소 소장을 맡고 있다. 매년 알메랄렌 정치박람회에서 스톡홀름 포럼을 개최해 선진정치의 조건에 대해 함께 고민하고 그 결과를 널리 설파해 왔다. 한국외대 스웨덴어과를 졸업하고 동대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 후 스웨덴으로 건너가 예테보리대에서 정치학 박사 학위를 받고 런던정경대에서 박사후과정을 거쳤다. 이후 스웨덴 쇠데르턴대에서 18년간 정치학과 교수로 재직했으며 버클리대 사회조사연구소 객원연구원, 하와이 동서연구소 초빙연구원, 남아공 스텔렌보쉬대와 에스토니아 타르투대, 폴란드 아담미키에비취대에서 객원교수로 일했다. 현재 스웨덴 린네대학 정치학 교수로 강의와 연구 활동을 이어가고 있다. 저서로 '우리가 만나야 할 미래' '좋은 국가는 어떻게 만들어지는가' '민주주의의가 왜 좋을까' '알메달렌, 축제의 정치를 만나다' '스웨덴 패러독스' 등이 있다.