한국 규제로 한계, 수수료·마케팅 경쟁 전망

"바이낸스, 한국 타겟은 선물과 파생시장"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 고팍스 인수를 최종 승인받으면서 본격적인 한국시장 재진입을 시작했다. 업계에서는 장기적으로 업비트와 빗썸이 중심이 된 가상자산 시장에 커다란 변화가 생길 것으로 전망한다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 15일 바이낸스의 고팍스 인수건을 최종 승인했다. 바이낸스는 지난 2023년 고팍스 지분 67%를 인수하며 국내 시장 재진입을 시도했지만, 금융당국은 자오창펑 전 CEO의 사법리스크와 자금세탁방지 문제 등을 이유로 임원 변경 신고 수리를 보류해왔다.

최근 바이낸스와 미국 당국 간의 소송 문제가 마무리되고, 고팍스가 제출한 사업 계획이 금융당국의 기준을 충족하면서 금융당국의 최종 승인이 이뤄졌다.

바이낸스가 세계 1위 가상자산 거래소로 성장한 비결은 업계 최저 수준의 낮은 수수료와 사용자 친화적인 인터페이스, 다양한 코인과 서비스로 꼽힌다. 이를 바탕으로 바이낸스는 무엇보다 전 세계 2억9000만명의 이용자로 대변되는 압도적인 규모를 자랑한다.

가상자산 업계에 따르면 바이낸스는 0.01~0.1%대의 업계 최저 수준의 거래 수수료와 자체 토큰을 활용한 추가 할인 정책을 갖고 있으며, 400개가 넘는 다양한 코인으로 선택의 폭이 넓다.

업계에서는 국내 시장에서도 이 같은 바이낸스의 힘이 발휘될 것으로 보고 있다. 우선 바이낸스가 압도적인 자본력을 바탕으로 수수료 경쟁과 마케팅 경쟁을 통해 점유율 상승을 꾀할 가능성이 높다고 본다.

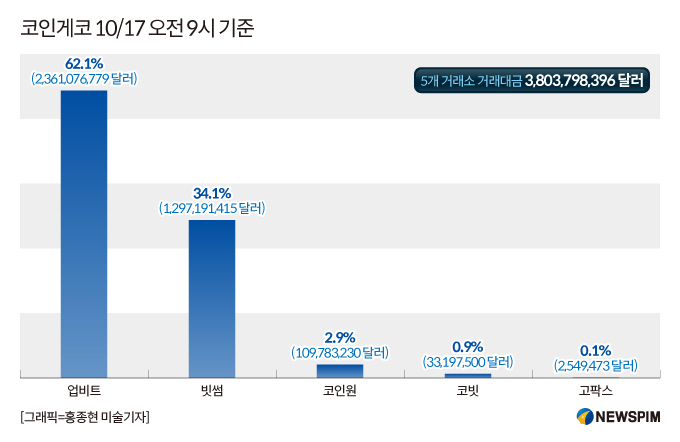

그러나 업비트와 빗썸이 90% 점유율을 기록하고 있는 현재 구조에 당분간 커다란 변화가 생기기는 어렵다는 전망이 많다.

무엇보다 강력한 국내 규제 때문에 바이낸스의 장점이 곧바로 발휘되기 어렵다는 분석이다. 바이낸스와 고팍스는 전 세계 1위 거래소로 거래소 간 매수와 매도 주문 정보를 실시간 연동해 유동성을 보완하는 오더북 공유를 통해 강력한 시너지 효과를 거둘 수 있지만, 빗썸의 사례에서 볼 수 있듯이 국내에서는 극히 제한된 형태의 오더북 공유만 가능해 한계가 있다.

또한, 국내에서는 바이낸스가 갖고 있는 다양한 선물 서비스를 통해 고객을 유치할 수 없다. 규제상 현물 서비스만 가능하기 때문이다. 바이낸스의 장점인 다양한 코인, 선물 서비스 등이 발휘되기 어렵다는 것이다.

그러나 바이낸스의 고팍스 인수가 마무리되면서 약속됐던 바이낸스의 자본금이 유입되는 길을 열었다. 그동안 자본 잠식으로 정상적인 마케팅과 고객 유치 활동이 불가능했던 고팍스는 인력 충원과 서비스를 위한 기술 투자 등을 통해 경쟁에 나설 계획이다.

바이낸스와의 오더북 공유도 불가능한 것은 아니다. 국내 해외에서 인허가 등을 거쳐 자금세탁방지 의무를 이행하는 사업자와의 공유는 가능하다. 오더북 공유가 원천적으로 불가능한 상황이 아니므로 이를 통해 바이낸스와 고팍스가 시너지 효과를 발휘할 가능성이 적지 않다.

한 업계 관계자는 "오더북 공유가 관건으로 당국이 이 같은 규제를 완화할 경우 바이낸스는 엄청난 잠재력을 발휘할 수 있다"며 "시간 문제일 뿐 국내 가상자산 거래소 1위가 바뀔 가능성도 충분히 있다"고 말했다.

현재 닫혀 있는 국내 선물 시장이 열릴 가능성도 있다. 조태나 유진투자증권 연구원은 "바이낸스가 한국시장에서 본격적으로 영업할 의지를 가진다면 타겟은 선물과 파생 시장이 된다는 의미"라며 "가상자산 시장에서는 현물 대비 선물, 파생 시장 거래대금이 적게는 4배 이상 많다"고 말했다.

바이낸스의 한국시장 재진입이 현재 업비트˙빗썸을 중심으로 굳어진 국내 가상자산 시장에 메기로 등장할 것임은 분명해 보인다. 업비트는 규제로 막힌 해외 시장에서의 진출을 통해 활로를 개척하기를 바라고 있으며, 빗썸은 선물·파생 서비스 확대를 대안으로 준비하고 있다. 바이낸스의 등장으로 가상자산 시장에 변화가 가속화될 것으로 보인다.

dedanhi@newspim.com