미분양 주택 문제·대출 문턱 상승에 '돈맥경화' 우려도

비상 계엄 이후 정치 리스크, 건설업계 불안 키워

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "건설업계가 분양성 하락, 대출 규제, 건설원가 상승의 삼중고(三重苦)를 겪고 있다. 올해는 중대형 건설사들까지 자금 흐름의 압박을 받아 '4월 위기설'과 같은 연쇄 부도가 현실화될 가능성이 있다." (서진형 광운대 부동산법무학과 교수)

"돈은 피와 같은 것이다. 미분양 주택 문제가 해소되지 않으면 중소 건설사들의 대출 원리금 상환이 어려워지며, 이는 곧 신규 사업장 착공에 지장을 미쳐 악순환이 반복될 것이다." (고준석 연세대 경영전문대학원 상남경영원 교수)

미분양 아파트 확산과 원가율 고공행진 등으로 건설업계의 위기감이 고조되고 있다. 분양 사업성 악화를 이유로 금융권이 잇따라 대출 한도 '옥죄기'까지 나서 자금난 문제가 중소 건설사를 넘어 대형 건설사로 확산될 것으로 관측된다.

◆ 작년 종합건설사 29개사 부도...업황 악화에 올해는 더 위험

2일 건설업계에 따르면 올해 유동성 악화, 건설비 상승, 정치적 불확실성 장기화 등이 가중되면서 건설업계의 4월 위기설이 다시 고개를 들고 있다.

'4월 위기설'은 지난해 태영건설이 촉발시킨 부실 사업장 PF(Project Financing) 리스크가 총선이 열리는 4월과 맞물려 현실화할 수 있다며 제기된 업계 예측을 뜻한다. 당시 위기설은 결국 해프닝으로 끝났지만, 고질적인 업계 불황에 최근 신동아건설을 비롯한 다수 건설사가 부도 위기에 몰리면서 올해 역시 위기설이 다시 제기되고 있다.

국토교통부에 따르면 지난해 부도를 신고한 종합건설사는 29개사로, 2019년(49개사) 이후 최대치이다. 이와 같은 부도 업체 수는 2021년 12곳, 2022년 14곳, 2023년 21곳으로 매년 증가세이다. 특히 회생 절차에 들어간 시공 능력 58위 신동아건설에 이어 경남 시공 능력 2위 건설사인 대저 건설마저 법정관리를 신청하며 중견 건설사들의 경영 위기 적신호가 떠오르고 있다.

건설업계의 불황이 계속되면서 은행들 역시 곳간을 잠그고 있다. 은행권에 따르면, 우리은행은 이날부터 신용평가 등급이 특정 기준을 넘어서는 건설업체에만 10억 원 초과 신규 대출을 내주기로 결정했다.

기존에는 명시적인 등급 조건 없이 은행 자체 평가를 통해 추가 대출 여부를 결정했지만, 이제부터는 특정 기준을 충족하지 못해 신용 등급이 '다소 취약'으로 판단되면 대출의 80% 이상 보증을 조건으로 하는 담보 대출만 허용한다는 것이다. KB국민은행 역시 지난해 하반기 건설업을 중점 관리 업종으로 선정하며, 연간 순증 대출 한도를 1조2500억원으로 제한하기도 했다.

건설업계에 이와 같은 깐깐한 대출 문턱이 세워진 이유는 지난해 4분기 5대 은행(국민·신한·하나·우리·농협)의 건설업 대출 연체율이 0.47%를 기록하는 등 PF 대출 등으로 인한 리스크가 크기 때문이다.

고준석 연세대 경영전문대학원 상남경영원 교수는 "지난해 11월 기준 중소기업 대출 연체율은 0.75%인데, PF 대출 연체율은 3%를 넘는다"며 "반면에 가계 대출 연체율은 0.4%이다. 기업과 개인을 비교하더라도 기업이 어려운 상황인데, 특히 건설 산업 쪽이 굉장히 어렵다는 것"이라고 풀이했다.

다만 현재로서는 "대출 문턱이 높아지면 PF 시장이 더 어려워지고, 이는 결국 공급 감소로 이어질 가능성이 크다. 공급이 줄어들면 집값 상승 요인이 될 수 있다"고 우려했다.

◆ '탄핵정국·악성 미분양' 업계 대내외 리스크…위기설 불 지펴

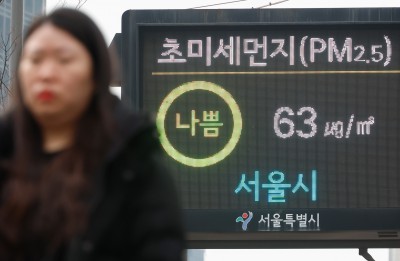

탄핵 정국 등 정치적 리스크 역시 위기설에 불을 지피는 요소 중 하나다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박용갑 의원(대전 중구)이 한국무역협회 국제무역통상연구원에 원·달러 환율 상승에 따른 건설 부문 생산 비용에 미치는 영향을 의뢰한 결과, 1500원으로 상승할 경우 건설 부문 생산 비용은 2023년 대비 3.34% 증가하는 것으로 드러났다.

원·달러 환율은 비상계엄 이후인 지난해 12월 27일 1501원을 기록하는 등 탄핵 정국 이후 요동치고 있는 중이다. 이에 곧 원자재 수입 비용을 증가시켜 건설비 부담 상승으로까지 이어질 수 있다는 관측이 나오고 있다.

특히 분양성이 좋지 않은 지방·중소 건설사는 비용 부담과 유동성 위기에 취약해, 건설사들 사이에서도 양극화가 심화될 것으로 점쳐진다.

지난해 11월 기준 전국 미분양 주택은 6만5146가구를 기록했으며, '악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양은 전국 1만8544가구를 기록했다. 수도권(서울, 경기, 인천)을 제외한 지방을 중심으로 악성 미분양 주택(1만 4802가구)이 형성되면서, 지방에 뿌리를 둔 중소 건설사들의 유동성 악화가 가중됐다는 해석이다.

서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "중소 건설사뿐 아니라 중대형 건설사들도 올해 건설 호재가 적어 유동성 압박을 받을 것"이라면서도 "서울에 비해 상대적으로 분양성이 좋지 않은 지방은 특히나 신규 현금 흐름을 창출하기 어렵다"고 설명했다.

전문가들은 업계 불황을 해소하기 위한 규제 해소가 필요하다고 봤다. 미분양 주택 처리와 건설업계 대출 규제 해소를 통해 업계 유동성을 늘려야 한다는 것이다. 서 교수는 "장기 악성 미분양의 경우, 결국 취득 등록세와 양도 소득세를 감면해 주는 것이 가장 좋다"며 "다만 탄핵 정국, 여소야대인 상황에서 현 정부가 보완 대책을 내놓고 야당의 협조를 구할 수 있을지는 미지수"라고 설명했다.

고 교수는 "과거에는 법인 및 개인 임대사업자들이 미분양 해소에 기여했으나, 현재 취득세와 종부세 부담으로 인해 시장에서 사라졌다"며 "이와 같은 규제가 해소돼야 시장이 정상적으로 작동할 수 있다"고 말했다.

dosong@newspim.com