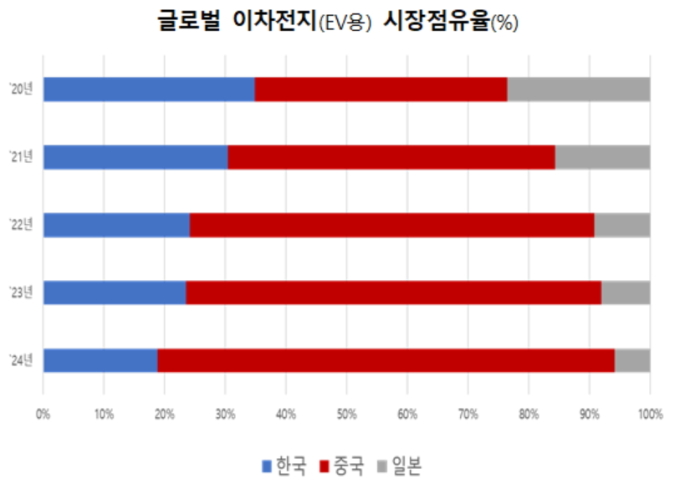

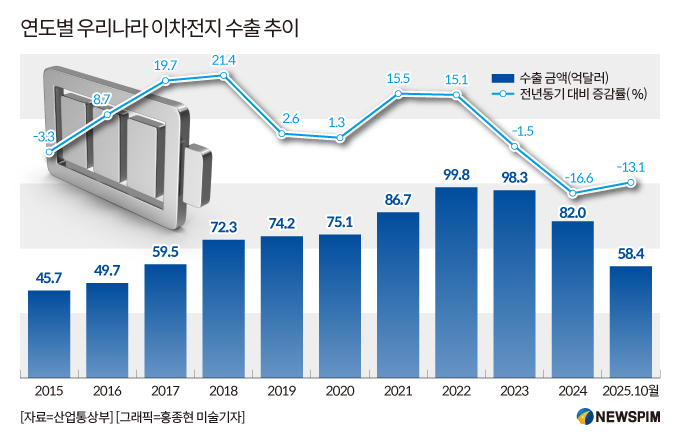

2020년 35%에서 4년 만에 '반토막'

올해 수출 13% 감소…2년째 내리막

정부 'K-배터리 대책' 실효성 미지수

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 중국에 주도권을 빼앗긴 'K-배터리'가 글로벌 시장에서 고전하고 있다.

지난해 시장점유율이 19%에 그치면서 20%선이 무너졌다. 이차전지 수출도 2년째 내리막길을 걷고 있다. '배터리 강국' 대한민국의 위상이 흔들이고 있다.

가격 경쟁력을 내세웠던 중국이 품질 면에서도 대등하게 올라서면서 우리 업체들의 입지가 점점 좁아지고 있는 것이다.

이에 정부가 28일 이른바 'K-배터리 경쟁력 제고 방안'을 발표했지만, 중국에 대한 반격카드로 활용될 수 있을 지 의문이다.

◆ 한국 시장점유율 19%…중국에 주도권 넘겨줘

우리나라의 전기차용 이차전지 글로벌 시장점유율은 지난해 기준 19% 수준으로 떨어졌다.

지난 2020년 35%를 기록하며 중국과 대등한 수준을 유지했지만 4년 만에 반토막이 났다. 1990년대 시장을 주도했던 일본의 점유율로 2020년 이후 급격이 낮아지면서 10% 이하로 쪼그라든 상태다(그래프 참고).

일본이 존재감을 잃고 한국마저 고전하고 있는 사이 중국이 급성장했다. 글로벌 시장점유율을 70% 이상 차지하면서 주도권을 쥔 모습이다.

이차전지 시장은 전기차용이 70%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 에너지저장장치(ESS)용 이차전지가 19%, IT·소형전자기기용이 11%를 차지하고 있다.

우리나라의 배터리 3사의 해외 생산비중은 92.5% 규모다. 미국과 폴란드, 헝가리, 중국 등에 20개 생산공장을 운영하고 있다.

이차전지는 탄소중립과 미래 모빌리티를 뒷받침하는 핵심 기반기술이다. 특히 탄소중립 양대 축인 전기차와 ESS는 안전하고 경제성 있는 배터리 기술이 필수적이다.

산업부 관계자는 "이차전지 산업은 분명한 미래산업이고, 제조업과 에너지 전반에 파급력이 큰 기저산업"이라며 "국가 차원의 산업정책이 절실한 상황"이라고 설명했다.

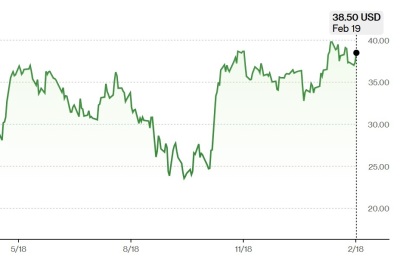

◆ 올해 이차전지 수출 13% 급감…2년째 내리막

올해 이차전지 수출도 10% 이상 급감하면서 고전하고 있다.

올해 들어 10월까지 누적 수출액은 58.4억달러에 그쳤다. 이는 전년동기 대비 13.1%나 급감한 것이다(그래프 참고).

앞서 지난해 이차전지 수출액도 82억달러에 그치면서 전년(98.3억달러) 대비 16.6%나 급감했다. 현 추세라면 2년 연속 10%대 내리막길을 걸을 전망이다.

|

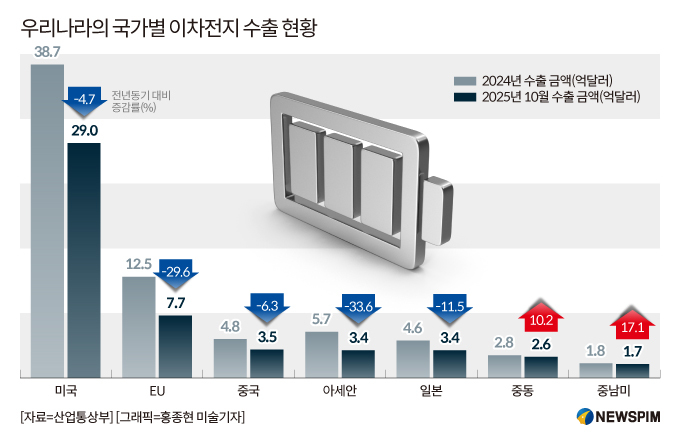

국가별로 보면, 우선 최대 수출국인 미국 시장에서 고전하고 있다. 올해 들어 10월까지 누적 대미 수출액은 29억달러로 전년동기 대비 4.7% 감소했다.

2위 수출국인 유럽연합(EU)의 상황은 더욱 심각하다. 같은 기간 7억7000만달러에 그치면서 29.6%나 급감했다. 그 밖에 중국도 6.3% 줄었고 아세안은 33.6%나 급감했다(아래 그래프 참고).

다만 중동(+10.2%)과 중남미(+17.1%)에서 선전하고 있지만, 수출 규모는 아직 미미한 수준이다.

산업부 관계자는 "이차전지 주요 수출국인 미국과 EU 시장에서 수출이 줄어들면서 전반적으로 고전하고 있다"고 설명했다.

|

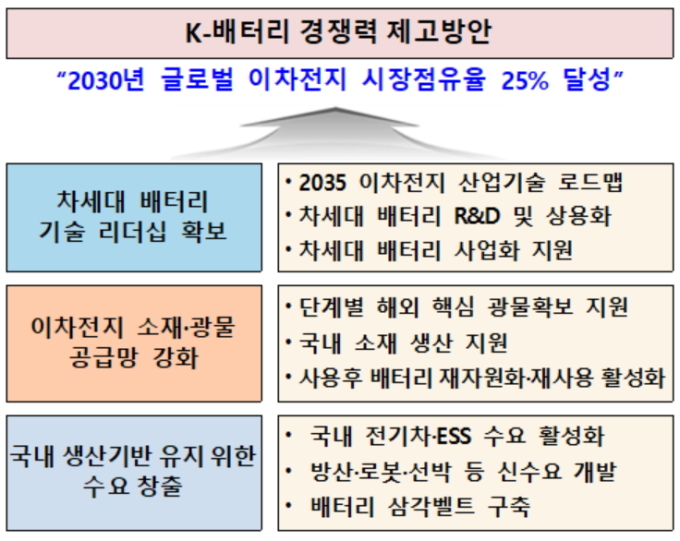

◆ K-배터리, 차세대 기술 선점 승부수…"시장점유율 25% 탈환"

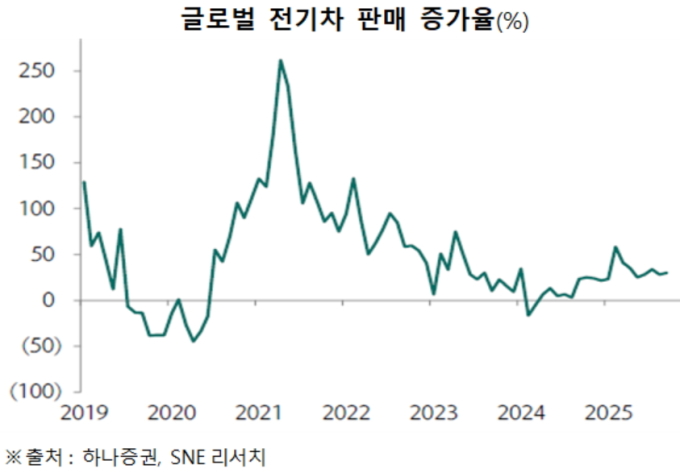

K-배터리가 글로벌 시장에서 고전하는 이유는 크게 두 가지다.

우선 가격경쟁력을 앞세웠던 중국이 품질경쟁력까지 치고올라오면서 EU와 아세안 등 주요 시장에서 점유율을 빠르게 높여가고 있다.

또한 트럼프 정부의 정책 변화로 최대 규모인 미국시장이 위축되고 있고, EU의 규제도 까다로워지면서 성장성이 크게 둔화된 상황이다.

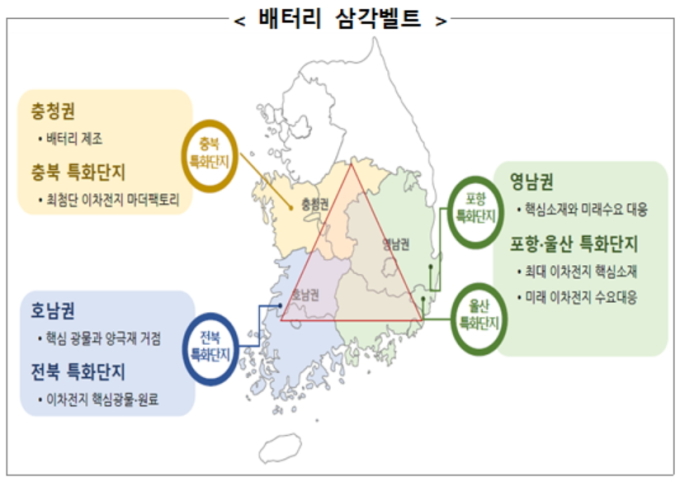

이에 업계는 위기감이 팽배하다. 정부도 정책적인 지원을 적극 모색하고 나섰다. 28일 김민석 국무총리 주재로 열린 '제8차 국가첨단전략산업위원회'에서 'K-배터리 경쟁력 제고 방안'을 제시했다(표 참고).

전고체ˑ리튬금속ˑ리튬황 등 차세대 배터리의 기술우위를 확보하기 위해 적극 지원하겠다는 것이다. 이차전지 소재 및 광물 공급망을 대폭 강화하고, 방산 및 로봇, 선박 등 신수요도 적극 창출할 계획이다.

구체적으로 오는 2029년까지 차세대 배터리 R&D를 선도하기 위해 2800억원을 투입하고, 연구개발(R&D) 이후 조기 상용화를 위한 인프라ˑ표준ˑ특허 등을 지원할 방침이다.

하지만 이런 수준의 지원책으로 중국과의 경쟁에서 우위를 보일 수 있을 지 의문이다. 차세대 배터리 기술도 중국이 이미 앞서가고 있다는 게 업계의 인식이다.

때문에 보다 과감한 세제 지원과 재정 지원이 필요하다는 게 전문가들의 조언이다.

황경인 산업연구원 연구위원은 이번 K-반도체 대책에 대해 "차세대 배터리 기술개발 지원 확대라든가 공급망 강화, 신수요 창출 지원 강화 등 좋은 내용이 많이 담겼다"고 평가했다.

다만 "업황 부진, 중국 부상, 해외 정책 불확실성 확대라는 삼중고에 처한 업계의 어려움 고려할 때 좀 더 과감한 지원대책이 필요하다"면서 "특히 국내 생산 기반을 확충하려면 소재 기업의 국내 생산을 촉진해야 하는데, 이를 위한 과감한 세제나 재정 지원 등이 포함돼야 한다"고 조언했다.

dream@newspim.com